管吹奏樂器(吹奏管樂器大全 )

0 2022-03-03

原標題:傅想容(臺灣):張竹坡評點《金瓶梅》—— “中人以下”的評點模式(下)

三、化“菩薩學問”為“圣賢學問”

張竹坡的讀者設定群,包含了不懂作文章的人、青年學子,以及雖識字但領悟力不高的人,這幾類讀者可能容易誤讀,或者因為讀不出《金瓶梅》的佳妙,

須要透過他的評點領航。

不過張竹坡囿于傳統偏見,已將婦女排除在他的讀者群外,他說:

《金瓶梅》切不可令婦女看見。世有銷金帳底,淺斟低唱之下,念一回于妻妾聽者,多多矣。不知男子中尚少知勸誡觀感之人,彼女子中能觀感者幾人哉!

少有效法,奈何奈何!至于其文法筆法,又非女子中所能學,亦不必學。(〈批評第一奇書金瓶梅讀法〉)

張竹坡帶有強烈的傳統父權意識,不僅質疑女子在自身道德上的約束,更有“女子不必有才”的觀念,

有聲讀物

有聲讀物

他認為《金瓶梅》文法、筆法的精湛技巧,對于女子來說都是無必要之學,更有輕視女子沒有學習能力之意。

也許基于這樣的偏見,張竹坡說:“《金瓶》雖有許多好人,卻都是男人,并無一個好女人”(〈批評第一奇書金瓶梅讀法〉),他對于書中女性的評論也

較為嚴苛,經常以傳統婦道的標準在檢視她們:

屈指不二色的,要算月娘一個,然卻不知婦道,以禮持家,往往惹出事端。至于愛姐,晚節固可佳,乃又守得不正經的節,且早年亦難清白。……甚矣,婦

人陰性,雖豈無貞烈者,然而失守者易。且又在各人家教,關于此可以稟型于之懼矣。齊家者,可不慎哉。(〈批評第一奇書金瓶梅讀法〉)

這段話顯系針對男性讀者的呼吁。

張竹坡認為婦人性不定、且易變,例如第二回的回批,張竹坡指出該回回目題為“簾下勾情”,且作者于內文大書特書,正是為了寫出潘金蓮之惡,“凡壞

事者大抵皆由婦人心邪”,以此認定是潘金蓮勾引西門慶,才成此不倫之戀。

不過,這樣的解釋并非張竹坡一己偏見或過度詮解,小說的作者在創作時便有這樣的意思存在,如崇禎本第一回開頭的引詩及議論,便透露著“女色禍人”

的意味。[1]

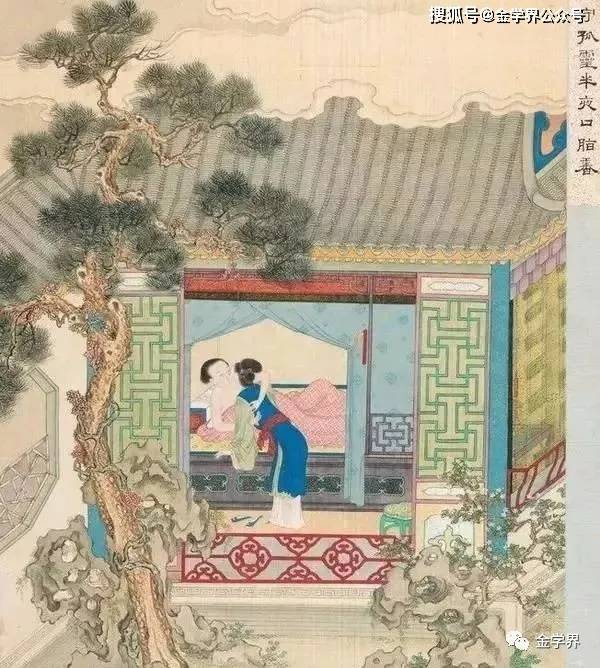

張竹坡評點第一奇書《金瓶梅》畫

張竹坡評點第一奇書《金瓶梅》畫

無論是《金瓶梅》的作者或身為讀者的張竹坡,都無法擺脫封建傳統父系價值觀的影響,這是環境給予的局限。

但是作者并非沒有其它異音,在小說的許多地方,作者仍有不自愛的男性乃咎由自取的聲音出現,并有把女性的不幸遭遇歸于文化禁錮的體察,因而對于筆

下的女性有著不同的關懷。[2]

在這一方面,身為讀者的張竹坡并沒有明顯接受這樣的觀點,他在評點中雖然認為西門慶沒有做到修身齊家,但對于書中女性卻也沒有多余的關懷和同情。

張竹坡預設的讀者群基本上已經將婦女摒除在外,因而他的評點經常從提醒男性如何維持家道出發,這種道德式的切入能夠時時提醒他的讀者忽略小說中的

情色描寫,轉而尋思背后所寓之深意。

竹坡園(張竹坡故居)

竹坡園(張竹坡故居)

整部小說就張竹坡看來,就是一部寓言,在〈金瓶梅寓意說〉中,張竹坡以“托名摭事”的方式,將小說中的人物名字均冠以諧音式的聯想,

如他說應伯爵是“白嚼”、謝希大是“攜帶”、常峙節是“時借”等,將人名和人物特性牽連在一起,有些解釋難免牽強,但對不善讀小說的人而言卻不失

為一種簡單且易于把握重點的閱讀方式。

接下來,張竹坡再冠以“苦孝說”,指出作者含酸抱阮,是所謂孝子孝悌。 在讀法處以 “ 寓意”和 “ 苦孝”建構好他的倫理框架后,便于他導入正文

評點。

不過,也并非所有的男性都能列入他的讀者群內。

張竹坡在〈批評第一奇書金瓶梅讀法〉中說: “ 才不高,由于心粗。心粗由于氣浮。心粗則氣浮,氣愈浮,豈但做不出好文,并亦看不出好文,遇此等

人,切不可將《金瓶梅》與他讀”,

這一類讀者是無論如何都讀不懂《金瓶梅》的好,即使透過評點的領航,也可能無法真正領會,因此也初步被張竹坡排除了。

就像是為自己的評點本打上預防針一樣,如果有人讀了卻因此染上不好的習氣,也因歸于他的本性心粗氣浮,絕不會是作者和評點者所應擔當的責任。

竹坡園(張竹坡故居)

竹坡園(張竹坡故居)

按張竹坡的解釋,《金瓶梅》這部書可以作為一部“理書”來看,他說:

第一回兄弟哥嫂,以弟字起;一百回幻化孝哥,以孝字結。始悟此書一部奸淫情事,俱是孝子悌弟,窮途之淚。夫以孝弟起結此書,謂之曰“淫書”,此人

真是不孝弟。(第一百回回評)

而他將《金瓶梅》視為理書的方式,便是著眼于小說中的一家興亡,由“修身”、“齊家”之道談起。

依張竹坡的人倫觀點來看,小說中的主人公西門慶及他的正室吳月娘,便肩負這樣的責任。

張竹坡對吳月娘的批評流于嚴苛,在張竹坡的眼中,吳月娘是“奸險好人”,亦即表面功夫做足,實則行為并不合乎婦道的人。

張竹坡認為多數讀者很容易將百依百順的吳月娘誤為是賢德之人,[3]他卻反其道而行,于評點中深罪月娘,他說:“作者寫月娘之處,純以隱筆”,

認為月娘百依百順,縱夫為惡的舉動,其實“大半不離繼室常套”,“故百依百順,在結發則可,在繼室又當別論,不是說依順便是賢也”(第一回回

評), 這便以 “ 齊家”的觀點來審視月娘。

《張竹坡批評金瓶梅》

《張竹坡批評金瓶梅》

月娘之罪在張竹破看來,已是罄竹難書,西門慶和李瓶兒偷期,張竹坡認為月娘是主謀和幫兇,她沒有作為一個有德的婦女來規勸丈夫,可謂為虎作倀。

而身為一個正室,月娘也沒有以禮持家,因而引敬濟入室、放來旺入門、縱妖尼晝夜宣卷、認妓女為干女兒,至于妻妾不合、婢女小廝均不曉禮,這些在

張竹坡看來亦都是月娘的罪狀。

張竹坡甚至認為月娘之罪甚于金蓮:

乃金蓮不過自棄其身以及其婢耳,未有如月娘之上使其祖宗絕祀,下及其子使之列于異端,入于空門,兼及其身,幾乎不保,以遺其夫羞;且誨盜誨淫于諸

妾,而雪洞一言,以其千百年之宗祀為一夕之喜舍布施,尤為百割不足以贖其罪也。(第八十四回回評)

這完全是從“齊家”與否來要求月娘,一家之主雖是西門慶,但因月娘身為正室,所背負的責難似乎更多,關于這樣嚴厲的審視和評論,晚清的另一位評點

家文龍便有話說:

批者總以月娘陰險。試問:遇此頂踵無雅骨,臟腑有別腸,為之妻者,將如此良人何也?(第十二回回批)

批者與月娘想是前生冤孽,何至百割方快。(第五十九回夾批)

針對張竹坡處處攻訐月娘,文龍則于他的評點中處處為月娘辯護。

其實,張竹坡批評月娘雖有過之,但總地來說是為了凸顯“齊家”的重要性,并將“齊家”的最要人物歸之于一家之主——西門慶。

電視劇照

電視劇照

對于張竹坡而言,大部分的讀者(幾乎是局限于男性讀者)均將《金瓶梅》當成西門慶的大帳簿來閱讀,很容易迷失在財色的欲望中,也可能對西門慶產生

一種不當的欣羨之情。

張竹坡如此批評月娘,并非是認為所有的罪責均應由月娘來承擔,反而是在提醒男性讀者應肩負“以身作則”的責任,他在〈批評第一奇書金瓶梅讀法〉中

說得再明白不過:

使西門慶守禮,便能以禮刑其妻。今止為西門不讀書,所以月娘雖有為善之資,而易流于不知大禮。……蓋寫月娘,為一知學好而不知禮之婦人也。夫知學

好矣,而不知禮,猶足遺害無窮。使敬濟之惡,歸罪于己況不學好者乎。然則經濟之罪,月娘成之。月娘之罪,西門刑于之過也。

張竹坡將西門慶不曉禮的根由歸之于他不讀書,其根據在于小說第一回如此介紹西門慶:“所以這人不甚讀書,終日閑游浪蕩”。

崇禎本眉批指出“不甚讀書”四字是“一生病痛”,張竹坡又大加發揮,直指這是作者“大書特書,一部作孽的病根”。

在第八十四回的回評中,張竹坡又再度闡明:

“然而其惡處,總是一個不知禮。……然則不知禮,豈婦人之罪也哉?西門慶不能齊家之罪也。總之,寫金蓮之惡,蓋彰西門之惡;寫月娘之無禮,蓋罪西

門之不讀書也”。

因而細數月娘之罪,是張竹坡欲提醒讀者肩負“齊家”的重責,而“齊家”必由“修身”而來,以此提醒讀者若不修其身,則無法齊其家。

張竹坡認為女子中少有勸誡觀感者,固然隱含對女性的歧視,但聯系至他的評點,便可了解他何以大力批判月娘這一角色。

正因女性沒有觀感之質,則更需由男性化之,評點中多有批判西門慶道德不足之處,也是為了提醒他的讀者修養自身。

但是張竹坡為了建構他的評點取向,忽略了吳月娘也是身為父權制度、禮教文化下的犧牲者,因而他的批評總流于嚴苛。

并且,吳月娘也并非完全沒有規勸西門慶,在第五十七回,吳月娘要西門慶“貪財好色的事少干幾樁兒”,攢下一些陰德給孩子,卻被西門慶認為這是醋

話,起不了什么作用。

而張竹坡眼中修身的典范,則投射在西門慶的第三個妾——孟玉樓身上。[4]

孟玉樓與西門慶的締結是媒妁說合,而后亦以同樣的方式再嫁李衙內。 在西門慶的眾多妻妾中,孟玉樓并未特別受寵,但她 “ 寬心忍耐,安于數命”、

“ 俏心腸高諸婦一著”(〈批評第一奇書金瓶梅讀法〉) 。

因而小說作者讓玉樓有個好結局,呼應了小說內文第一回中一段韻文:

善有善報,惡有惡報。天網恢恢,疏而不漏。(張夾批:以上一部大書總綱,此四句又總綱之總綱。信乎《金瓶》之純體天道以立言也。)

這段韻文,張竹坡的眉批指出是“總綱之總綱”,但是仔細閱讀過小說的讀者都應該明白,《金瓶梅》的人物安排并未完全符合善惡果報。

張竹坡為了表現這是一部勸人為善的道德書,對于小說中不符讀者期待的地方,往往必須提出合理的解釋。

例如西門慶過世后,家里較有結果的二位婦人——孟玉樓和龐春梅,前者嫁給李衙內,后者成為周守備夫人。

關于此,張竹坡認為這二人均是不受炎涼所拘之人,但是其差別如下:

不知玉樓之身分,又高春梅一層,不在金、瓶、梅三人內算賬,是作者自以安命待時、守禮遠害一等局面自喻,蓋熱也不能動他,冷也不能逼他也。……是

又作者示人:見得人故不可炎涼我,我亦不可十分于得意時太揚眉吐氣也。(第八十五回回批)

在張竹坡的評語中,春梅是“心高志大,氣象不同”。

但可惜“春梅小妮子,與金蓮聯成一氣”,[5]西門慶過世后,她和潘金蓮夜夜與陳經濟偷情達旦,其所作所為確有可議之處,但她在后二十回中卻是眾多妻

妾中命運最好的一個。

不僅由奴婢晉身為周守備的愛妾,更為守備生下一子,未幾被冊正,做了夫人,住著五間正戶,兩個養娘抱哥兒,兩個丫環、兩個彈唱的姐兒在春梅房中服

侍,[6] 守備也處處依順著她,如眾星拱月般,可謂享盡榮華富貴。

由小說描寫看來,春梅并不若玉樓處事圓融、安分守己,卻一路“扶搖而上”,張竹坡解釋這樣的安排一來是為了“刺月娘”,[7]

二來是為了與玉樓作對比,因為玉樓潔身自愛,故為最有結果之人,以此警醒世人不可于得意時過于揚眉吐氣。

張竹坡曾于第一百回的眉批中說春梅的死是為了與西門慶貪欲作一遙對,這樣的解釋仍是由道德勸善的角度來立說。

許多學者都認為春梅的逐步墮落是環境造成的,[8]她曾說:“人生在世,且風流了一日是一日”,看到兩犬交戀,還發出欣羨之情:“畜生尚有如此之樂,

何況人兒反不如此乎?”(第八十五回)

這種及時行樂的人生哲學,當然造就了她以淫而死的結局 。

龐春梅得寵遭嫉妒

龐春梅得寵遭嫉妒

同為評點家,崇禎本評點者卻說春梅的死法是 “ 極樂世界”、 “ 所謂牡丹花下死,做鬼也風流。死得快活,死得快活”(第一百回)。

春梅既然在陳經濟橫死后沒有得到教訓,終日無所事事,貪淫度日,逐日消減精神也不思悔悟,說明這或許正是她的人生選擇。

比起崇禎本評點者跳脫道德勸說的框架來欣賞不同性格人物的命運,張竹坡則走上與之相反的道路。

崇禎本對于筆下的女性多少寓有同情,可以說是一種“菩薩型”的讀者,[9]對于潘金蓮慘死武松刀下,評點者“不忍稱快”,展現對生命的憐憫和寬容。

[10]

這樣的觀念,作者在創作小說時也隱隱露出,如第十二回因西門慶流連妓院,連月不回家,真情一再被輕棄的潘金蓮與琴童私通,卻受辱于西門慶,

此時作者引詩說:“為人莫作婦人身,百年苦樂由他人”,對于筆下的女性寄予些許同情。

張竹坡也在小說中看出那個時代的女性沒有自由意志的艱困處境,[11]但是對于女性卻是甚少同情,在評論上時有態度輕賤之處。

但為了建構以男性讀者為中心的評點,并塑造一套成圣成賢的道德理論,張竹坡將孟玉樓描述成近乎“完人”,與他在〈批評第一奇書金瓶梅讀法〉中

“《金瓶梅》并無一個好女人”的論點相違。

他對于小說中的底層人物缺少同情,總是站在圣賢道德的角度進行口誅筆伐,也許得歸因于他急于打破“淫書”的惡謚,志在讓《金瓶梅》成為一部“圣賢

學問”的道德書。

四、點“群芳譜”為“寓言”

張竹坡擔憂他的男性讀者一開卷便“止知看西門慶如何如何,全不知作者行文的一片苦心”(〈批評第一奇書金瓶梅讀法〉),

他列出〈西門慶淫過婦女〉共十九位,在許多讀者眼中,這部小說堪稱西門慶的“群芳譜”。

對《金瓶梅》書名的釋義,自明代以來咸認為由小說三大女主角“潘金蓮”、“李瓶兒”、“龐春梅”的名字各取一字,成其書名,《金瓶梅》后的諸多才

子佳人小說也襲用了這樣的命名方式。[12]

張竹坡則在這個既定的傳統說法外,另提出新解:

此書內雖包藏許多春色,卻一朵一朵、一瓣一瓣,費盡春工,當注之金瓶,流香芝室,為千古錦繡才子,作案頭佳玩,斷不可使村夫俗子,作枕頭物也。(

〈批評第一奇書金瓶梅讀法〉)

這段話有“金瓶中的梅花”之意,梅花暗指春色,聯系至〈西門慶淫過婦女〉,確實林太太、王六兒之流,其淫不亞于潘金蓮等人。

《云霞滿紙情與性——讀說女人》

《云霞滿紙情與性——讀說女人》

將書名如此釋義,乃能含括小說中卷入西門慶桃色風暴的所有女子。

芮效衛的《金瓶梅》英譯本,就將書名譯為“ThePlum in the Golden Vase”(金瓶中的梅花),德文譯本大部分也采取這樣的譯法,[13]而井上紅梅的

《金瓶梅》日譯本,封面為王一亭先生手繪之“梅插金瓶”畫,也蘊有此意。

這個解釋也得到學者支持,如格非便認為“金瓶”暗指財富,“梅”代指女人和欲望,很能夠詮釋小說“金錢與欲望”這一大主題。[14]

張竹坡時時透露著深怕讀者誤讀的憂慮,他幾乎認為普天之下,只有他能夠讀出作者之意。

在第七十回的回評中,他牽強地運用名字的關連,把夏龍溪和潘金蓮的始終掛勾在一起(夏有水可栽蓮),并聯想到賁四嫂姓葉,而有此番議論:

且東京一回之后,惟踏雪訪月而葉落空林,景物蕭條,是又有賁四嫂、林太太等事也。此處于瓶兒新死,即寫夏大人之去,言金蓮之不久也。用筆如此,早

瞞過千古看官。我今日觀之,乃知是一部羣芳譜之寓言耳。

運用名字的意象來聯想固然牽強,但也透露出張竹坡對于《金瓶梅》總被誤認為是西門慶的“大帳簿”、“群芳譜”而感到憂慮。

英譯本

英譯本

張竹坡欲以“苦孝說”為框架來評點《金瓶梅》,卻無法規避每隔幾回便出現的西門慶與新對象偷情之情節。

以往崇禎本評點者在閱讀時,毫不掩飾對情色場面的興趣,時而透露男性的歡愉和欣羨,[15]充分享受閱讀的快樂,并感受小說帶來的娛樂性。

在這方面,張竹坡顯然不打算讓他的讀者體會這種滋味,他在〈批評第一奇書金瓶梅讀法〉中,提出一些閱讀前的注意事項:

“《金瓶梅》不可零星看。如零星,便止看其淫處也。故必盡數日之間,一氣看完,方知作者起伏層次,貫通氣脈,為一線穿下來也”,

又說:“讀《金瓶》,必須靜坐三月方可。否則,眼光模糊,不能激射得到”,皆有一種深怕讀者在閱讀中迷失的意味。

舉例來說,小說中的潘金蓮對男子而言是個“美麗妖嬈的婦人”,她的行為舉止“做張做致,喬模喬樣”,

第一回中張大戶收用潘金蓮后,便添了五件病癥, 而后患了陰寒病,嗚呼死了,張竹坡夾批道: “ 金蓮起手,試手段處,已斬了一個愚夫”,這顯然是

呼應小說回首的色箴詩:

二八佳人體似酥,腰間仗劍斬愚夫;雖然不見人頭落,暗里教君骨髓枯。

美麗的女子被形容成具有殺傷力的武器,其魅力不可小覷,往往對男性形成危害。

《金瓶梅》插圖

《金瓶梅》插圖

崇禎本評點者就站在男性角度,對于小說中唯一能抗拒潘金蓮誘惑的武松,責怪其不近人情,張竹坡也說武松是“圣人”,

兩位評點家均充分明白基本人欲和道德規范產生沖突時,多數人的反應是選擇順從本能的欲望。

因而張竹坡非常忌諱男性讀者將《金瓶梅》當作西門慶的后宮群芳譜來看,如何把群芳譜化做寓言,也就成為張竹坡評點時積極處理的目標。

張竹坡洋洋灑灑地列出西門慶淫過婦女十九位,卻也不厭其煩地在各回中解釋這些人物如何在小說中串起財色主題。

例如張竹坡說作者寫孟玉樓這一美人并不是要凸顯西門慶貪色,而是貪財:“故雖有美如此而亦淡然置之,見得財的利害比色更厲害些,是此書本意”(第

七回回評)。

何以說財比色更利害?西門慶的錢財來源有三,一為他經商的獲利,二為與官場勾結的不當所得,三為孟玉樓、李瓶兒過門所帶來的財富。

然后西門慶便利用這些錢財取得社會地位并縱情于聲色享樂,格非就把西門慶的這一形象歸于“經濟型”人格,代表十六世紀中后期臨清的典型商人身上復

雜的人格,并與明末腐敗的政治和社會脫不了關系。[16]

不過粗心人往往只以為西門慶“又添一妾之冤”,[17]張竹坡如此反復申說便見得他深懼讀者看不出行文苦心。

說到西門慶所淫之婦女,除了少數幾位手上本就握有財富外,其余大多數為低下階層的女性,她們總是帶著濃厚的市井氣,雖有姿色但舉止行為總帶俗氣,

開口閉口往往少不了嘲弄人的粗俗話。

西門慶偷情的對象經常是伙計的媳婦子,他對宋蕙蓮說:“你若依了我,頭面衣服隨你揀著用”,張竹坡說這純是“以財動之”(第二十二回)。

又如西門慶包占王六兒,不僅為她家添了丫環,也整治了一間新屋。

他也曾對如意兒說:“你只用心服侍我,愁養活不過你來!”(第六十五回),又比如說,西門慶與賁四嫂偷情后,立刻掏出一包碎銀,兩對金頭簪兒給她

(第七十七回)。

就是孟玉樓、李瓶兒、林太太這些富有女子,也都多少看上他的經濟能力或社會地位。

《金瓶梅》插圖

《金瓶梅》插圖

張竹坡在各回的回評里,對作者安排這些角色的目的有若干說明。例如宋蕙蓮和王六兒的淫態令讀者印象深刻,按張竹坡的解釋,作者大書特書此兩人,

正是為了襯托潘金蓮。

寫宋蕙蓮的死是為了彰顯潘金蓮的妒和惡,而寫王六兒的品簫勝過潘金蓮的品玉,是為了讓后來居上的王六兒來奪潘金蓮之寵(第七回回評)。

至于惡名昭彰的翡翠軒淫事,張竹坡的解釋為:

“至于瓶兒、金蓮,固為同類,又分深淺,故翡翠軒尚有溫柔濃艷之雅,而葡萄架則極妖淫污辱之態。……然則此日翡翠軒、葡萄架,惟李、潘二人各立門

戶,將來不復合矣”(第二十七回回評)。

第二十九回極具淫態的“蘭湯午戰”,張竹坡認為是為了寫出潘金蓮毫無悔過之心,并且西門慶剛聽完吳神仙的勸告,卻敢于白日行淫,也見出其惡即便

是神仙也無力化之。

第三十八回、第五十二回回評俱指出作者極力描寫王六兒的淫態,是為了與潘六兒(金蓮)互為彰顯,以見兩位六兒共同死西門也。

《金瓶梅》插圖

《金瓶梅》插圖

細觀張竹坡之言,作者每安排西門慶邂逅一個偷情對象,其背后都是別有深意的,而西門慶與眾女性的的交歡,也許暗示西門家的妻妾斗爭造成家庭不

睦,也許為西門慶的步步毀滅預作鋪墊,總地來說絕非隨意寫來。

無論小說作者或張竹坡這種“女禍”觀念,均非一己偏見。中國自先秦以來便開始有模糊的“女禍”史觀,漢代以后這種觀念趨向平民化,美婦經常被指

為禍人家國的尤物。[18]

潘金蓮特別被張竹坡理解成這樣的角色,不僅瓶兒和官哥的死與她相關,也是造成西門慶精盡人亡的最后一根稻草。

《金瓶梅》誕生于晚明縱情聲色的時代潮流中,小說所要表現的當然不會只有“女禍”這么單一的主題,張竹坡身處世風趨向保守的清朝,以他所處之盛

世冷眼旁觀亡國之明末,自有他的感慨與理解。

張竹坡以這樣的方式,在回評中告誡他的讀者,女色的出現并非是為了建構西門慶的群芳譜,而是壞了妻妾和諧,對男性生命造成危害的毒藥,這樣的論說

仍是緊扣于修身齊家,針對身負此重責的男性讀者而言,無非是一大警惕。

而對于小說中的性交描寫,張竹坡并不排斥,相反地他以一個創作家的身份,驚異并懾服于作者的寫作技巧。[19]

第四回潘金蓮與西門慶共枕同歡,有一首曲文描寫兩人交歡的場景,也正是這部小說的第一場性愛展演,張竹坡逐步批點,摘錄如下:

交頸鴛鴦戲水,并頭鸞鳳穿花。喜孜孜連理枝生,美甘甘同心帶結。(張評:看官心事。)一個將朱唇緊貼,一個將粉臉斜偎。羅襪高挑,肩膊上露兩彎新

月;金釵斜墜,枕頭邊堆一朵烏云。(張評:一番做作也。)

誓海盟山,搏弄得千般旖妮;羞云怯雨,揉搓的萬種妖嬈。恰恰鶯聲,不離耳畔。津津甜唾,笑吐舌尖。(張評:正寫二人淫事。)

楊柳腰脈脈春濃,櫻桃口微微氣喘。(張評:將完事也。)

星眼朦朧,細細汗流香百顆;酥胸蕩漾,涓涓露滴牡丹心。直饒匹配眷姻諧,真個偷情滋味美。(張評:即此小小一賦,亦不茍。起四句,是作者、看官心

頭事。下六句乃入手做作推就處。下八句正寫,止用“搏弄”、“揉搓”,已極狂淫世界。下四句將完事也。下四句已完事也。末二句又入看官眼內,粗心人自

不知。)

這段評論可說非常細致。張竹坡將此段曲文拆成六個部分,

第一部份直指男女結合為讀者所好之事;

第二部份的六句是前奏;

第三部分的八句才是真正的性愛過程,用語雖含蓄,但點出“搏弄”、“揉搓”兩字下得好,已將兩人的狂態展露無疑;

第四部分的兩句是性交即將結束;

第五部分的四句為已完事;

第六部分的“偷情滋味美”則正是千百年來的讀者心之所向。

一段小曲文將性愛的四個過程精彩呈現,崇禎本評點者也說這是一幅“絕妙春圖”。 張竹坡逐段拆解批點,呼應了他讀文如拆屋,使某梁某柱都散在讀者

眼中的理論。

一段文經他拆解后,確實展現作者的匠心,并可發現作者于首尾部分巧妙抓住讀者心思。

作者筆力高妙固然令人懾服,但也因此而容易將讀者熏的頭昏眼花,“粗心人自不知”,也許已經迷失在這些精湛的文字描寫中,失去判斷力了,而這便是

張竹坡所擔憂之事。

以往崇禎本評點者在評點時,很能夠體驗小說中的性愛描寫所帶來的閱讀刺激和愉悅感受,他常常一邊閱讀一邊說:“令人銷魂也”。

張竹坡則避開這種符合人性自然欲望的反應,改采用如上述例子那般分析寫作技巧的方式,以一個創作家的身份拆解這些文字,用意在于教導錦繡才子欣賞

做文之法。[20]

至于做文之法外,他個人的評論則往往流于對女性的批判,在《金瓶梅》的兩性行為上,張竹坡幾乎無一例外地認為小說中的女性個個淫蕩:

婦人用唾津涂抹牝戶兩邊,已而稍寬滑落,頗作往來,一舉一坐,漸沒至根。(張評:是婦人用力。)(第五十一回)

西門慶見左右無人,漸漸促席而坐,言頗涉邪,把手捏腕之際,挨肩擦膀之間,初時戲摟粉項,婦人則笑而不言,次后欸啟朱唇,(張評:反是婦人啟

唇。)西門慶則舌吐其口……婦人摸見他陽物甚大,(張評:反是婦人先摸。)西門慶亦摸其牝戶……(第六十九回)

婦人趴在身上,(張評:婦人在上。)……于是兩手按著他肩脯,一舉一坐,抽徹至首,復送至根,(張評:婦人送也。)……一面把奶頭叫西門慶咂,

(張評:淫極矣。)(第七十三回)

張竹坡在閱讀這些文字時,似乎是極其敏銳地注意到女性主動的一面,隱含著他認為男女性事上,女性過于主動便是與“淫”脫不了鉤的觀點。

書影

書影

前面提到,張竹坡認為若不是潘金蓮主動勾引西門慶,便無法成此奸情。 須知西門慶的偷情記錄,經常是由他主動尋求牽線人。

如果是躲在 “ 深閨”里,平常接觸不太到的女子,西門慶總是找上媒婆牽線,例如他為了向潘金蓮求愛,多次走訪王婆茶坊,買通王婆使了定挨光計;

又為了調戲林太太,而使玳安密訪文嫂,以成其美事。

如果是要刮拉自家伙計的媳婦子,如宋蕙蓮、賁四嫂,西門慶便找玉蕭、玳安幫忙傳話。

張竹坡在評點中也不是完全沒有責怪西門慶,但對這些女性的批評則較為嚴苛,總帶有女人是禍水,會使男人骨髓枯盡的意味存在。

小說中總是將西門慶的好色與女人的貪財并置在一起,崇禎本評點者也注意到這些性描寫背后所蘊藏的“風月債交易”,

第七十四回寫到潘金蓮品玉,她一邊進行一邊向西門慶討皮襖,崇禎本評點者感慨道:“以金蓮之取索一物,但乘歡樂之際開口,可悲可嘆”,無形中流露

出對女性淪為以性易物的處境感到憐憫。

張竹坡幾乎沒有這種憐憫心態,反而相當厭惡女性為了索物而有失婦德。

繪畫 · 宋惠蓮

繪畫 · 宋惠蓮

小說中值得一提的角色宋蕙蓮,一日無意間和西門慶“撞個滿懷”,[21]西門慶對她說,若依順他,便頭面衣服便隨她用,宋蕙蓮聽了一聲也沒言語,推開

西門慶的手便走了。

那時的宋蕙蓮還有點志氣,但是西門慶并不死心,使玉簫帶了一匹布前往游說,小說如是寫道:

玉蕭道:“爹到明日還對娘說,你放心。爹說來,你若依了這件事,隨你要甚么,爹與你買。今日趕娘不在家,要和你會會兒,你心下如何?”那婦人聽

了,微笑不言。(張評:又另寫一淫婦樣。)(第二十二回)

整段文字不見張竹坡對西門慶的批評,顯然他認為女性若斷然拒絕,就算男人如何財大業大,也做不了這些見不得人的事。

與崇禎本評點者相較,張竹坡對于那個時代的女性處境缺少同情,他的評點宣告了對男性人身及財產安危的警惕,把《金瓶梅》導向為一本針對男性而發的

群芳譜寓言。有若干回的評點,都能見出他這種評點傾向:

婦人在上,將身左右捱擦,(張評:又為后來喪命一回作照。)……婦人向西門慶說:“你每常使的顫聲嬌在里頭,只是一味熱癢不可當,怎如和尚這藥使

盡去,從子宮冷森森直掣到心上,這一回把渾身上下都酥麻了。我曉的今日死在你手里了,(張評:不知反死在卿手內。反照后文。)好難捱忍也。”……西門

慶覺牝中一股熱氣直透丹田,(張評:為西門流血作照。)心中翕翕然美快不可言也(第五十一回)

此處本是一幅行房極樂圖,被張竹坡批點后,卻覺得是一種生命威脅的恫嚇,張竹坡很明顯地把它與第七十九回“西門慶貪欲喪命”作一遙照,提供讀者站

在一種“非觀淫癖”的角度,感受到這是一種沒有快樂的性行為。[22]

張竹坡在其它性描寫的部分,也偶有類似的用語和提示。[23]

反觀此處崇禎本評點者的評點:“他人只蠢蠢然知快活而已,到金蓮便有許多賞鑒評品。妙人!妙人!”,明顯帶著一股閱讀的樂趣。

小說后半回,西門慶更加縱欲無度,偷情的頻率也越來越高,前面的熱極正是為了寫出后面的冷極,在這一方面,張竹坡為小說做了相當清楚的詮釋。

《金瓶梅》與明末那批“著意所寫,專在性交”[24]的艷情小說并不同,但也異于那些描寫情愛美感的傳統文學。

小說中另一位堪比潘金蓮的王六兒,曾對丈夫如此說:“你倒會吃自在飯兒,你還不知老娘怎樣受苦哩!”(第三十八回)

張竹坡點出這全是為了利益而從事的性交易,這種性愛關系在《金瓶梅》中并不少。

在每一段粗心讀者以為的性愛饗宴中,背后都是一場赤裸的金錢交易,以及男子逐步毀滅的過程,因而這些性愛描寫并非是為了提供讀者閱讀的樂趣,反倒

像是一種警示,而這大抵是張竹坡所欲建構的“群芳譜寓言”。

五、結語

張竹坡將《金瓶梅》歸于作者發“孝弟”之憤,和李贄將《水滸傳》指為發“忠義”之憤,都有著“發憤著書”之意,其中不無有相承的意味存在。

但是張竹坡評點《金瓶梅》的動機相當復雜,除了他所自道的經濟問題,懷才不遇、創作失敗等經驗,也是促成他評點此書的原因。

蘋華堂本

蘋華堂本

受困于理想及現實,以這樣的心情評點《金瓶梅》,他的評語不僅有創作家的自傲、評點家的洞見,還含有肩負教化眾人的意味存在。

他的“苦孝”、“齊家”等觀點,由為“下根人”立法出發,使中人上下皆易于入道,在傳播上有其不可取代的地位。

但并不是說張竹坡對《金瓶梅》的這種詮釋凸顯他也是這種下根之人。

《金瓶梅》的作者和張竹坡對于破除功名利祿、酒色財氣的展現,有類王陽明門下兩位弟子——王龍溪與錢德洪的“天泉證道”,

王陽明說:“利根之人直從本源上悟入”,而“其次不免有習心在,本體受蔽,故且教在意念上實落為善去惡”,

因而陽明如此評價兩弟子:“汝中(龍溪)之見,是我這里接利根人的;德洪之見,是我這里為其次立法的。二君相取為用,則中人上下皆可引入于道”。

[25]

《金瓶梅》的作者“以佛反佛”、[26]“以色破色”等作法看似矛盾,實乃提供上根人安頓生命;

張竹坡則反其道而行,選擇為下根人立法。在明代,讀書人透過禪宗修行,但禪宗義理幽玄高妙,因而中下層民眾紛紛轉向簡易便行的凈土宗,

這樣的思想也表現在《金瓶梅》中,作者立足于禪宗義理“空”的超越立場,對世俗欲望進行尖銳批判和否定。[27]

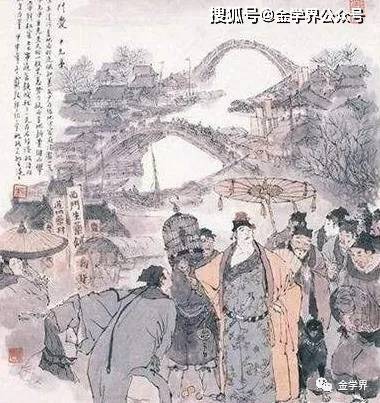

戴敦邦繪 · 西門慶熱結十兄弟

戴敦邦繪 · 西門慶熱結十兄弟

張竹坡說“我自做我之《金瓶梅》”,并表示他的評點本將取代《金瓶梅》原書,聯系前文所述,他所謂的“自做”就是一種詮釋上的創作,不是更動小說

原文,[28]而是借著在文本中搜羅證據,建構一套有利“下根人”的理論。

因而張竹坡評點本一出,更有利“中人上下皆入于道”,遂成為有清以后《金瓶梅》流傳的定本,反而偏向儒家“文以載道”的詞話本[29]咸廢而不出。

注 釋(從略)

作者單位:臺灣實踐大學

本文由作者授權刊發,原文刊于《第十二屆國際<金瓶梅>學術研討會論文集》,2017,國家圖書館出版社出版。 轉載請注明出處。返回搜狐,查看更多

責任編輯:

| 留言与评论 (共有 条评论) |